染織文化講座「唐桟織見学と長板中形染体験」~その①~ 館山唐桟織 Tozan-ori by Yuji Saito

染織文化講座の1DAYトリップに参加しました。

今回は房州唐桟織(とうざんおり)の齊藤裕司先生の工房と、昨年、日本工芸会で高松宮賞を受賞された長板中形の松原伸生先生の工房を訪ねて千葉県へ!あいにくのお天気でしたが、充実の一日でした。

◆房州唐桟織 齊藤裕司先生の工房へ

今にも雨が降りそうな曇り空、ぞろぞろとみんなで先生の工房へ。

着物姿の方も多く、天気が不安に。

◆房州(館山)唐桟織について

唐桟織は、棧留縞(さんとめじま)・唐桟留(とうざんどめ)などともいわれ、近世初頭にオランダ人によって、インドは東海岸のサントーメという港町から日本にもたらされました。唐桟織は唐棧留を略したもので、唐は外国を意味し、「唐桟織」は外国から舶載された縞木綿を指します。

唐桟織の特徴は

●粋な縞模様や異国情緒溢れる色感、絹に似たツヤと風合いが江戸の人々に愛されました。

●天保の改革で贅沢品が禁止されたことを背景に、絹の代替品として江戸後期に大流行します。

●細い木綿糸を使い、植物染料を用い糸を染め、作り手が、染料を口に含み、その味覚によって色をつくります。

●現在、植物染料を使用し、手で織る伝統的な唐桟織を制作しているのは、館山の齊藤家のみ。

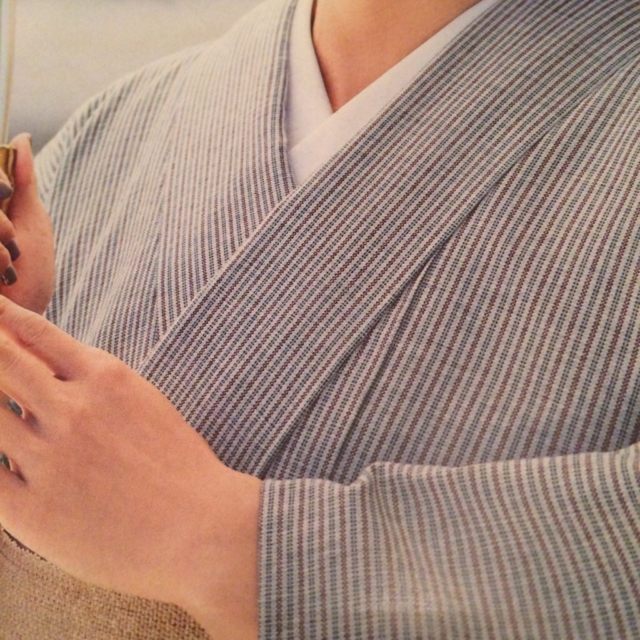

どんな感じかと言うと、9月号の婦人画報「きものの力」に齊藤先生の作品を市川実日子ちゃんが着ています。とっても可愛いです。画像がなくってすみません。それから、美しいキモノ夏号に柴咲コウさんが同じく先生の木綿のきものを着ていました。

木綿のきものは、あまり縁がなかった私ですが、こうみると素敵ですね☆

さて、いよいよ工房へ。

先生のアトリエは、なんというか、カ、カオス!

所狭しと染めた糸や織に使う道具、端切れなどが山積しています。

入り口を入ると、木綿糸が吊り下げられていました。

染める前の木綿糸。触ると柔らかかったです。

こちらが、齊藤裕司さん。

手にお持ちは、代々伝わる縞の柄が貼られたデザイン帖。先生、大きくて、熊さんみたいです。

One day trip to Chiba to see the atliers of Yuji Saito of Tozan-ori and Nobuo Matsubara of Nagaitachugata.

Tozan-ori is basically cotton textile with stripe patterns which came from India in Edo era. Yuji Saito was born as a 4th master of craftsman in creating Tozan-ori.

つづく

あこや

yukirikohu

2015年10月17日 at 12:48 PM「」

あこやさん~。昨日はお疲れさまでした~。

そういえばFBされてますよね?お写真を送ったりしたいので、お友達リクエストしたいです。ちなみに自分は

Yukirikohu Yuki

で登録してあります。あこやさんは、なんというお名前になってますか?