青山八木さんレクチャー第三回「きもの、初めの一歩」へ その③ A lecture “Kimono A to Z” by Aoyamayagi

青山八木さんのきもの講座の続きです。

■織のきもののコーディネート

小紋(染もの)のコーディネートの次は、織のきもののコーディネートについて。

「フォーマルな装いに比べて、織物はなんでもあり!という側面があります。」という八木さんのお言葉。「逆に言うと、自分の感性が試されることになります。」ですって!キャー、恐ろしい!

そうなんです。フォーマルはTPOもはっきりしている場合が多く、コーディネートも目的によって考えやすさがある一方、基本普段のおしゃれ着である織の着物は、どう着たいかはあなた次第、というところがあります。ですから、自分なりに、自分の好きな色、似合う色などいくつかパターンを持っていることが重要だそうです。

まずは、白地が美しい読谷山花織に冨田潤さんの個性的な名古屋帯を合わせます。

読谷山花織は、東南アジアから入ってきた織物で柄の印象からどうしても民芸色が強くなる織物です。こうした織物は、コーディネートによっては非常に野暮ったくなります。それを避けるためのコーディネート術は、かなり難しいと私自身も思います。八木さんの回答は、現代感覚のある幾何学模様の帯を持ってくること。

帯揚の色身も変化させることで異なる印象を楽しむことが出来ます。こういうのって、本当に難しい!!

次はこちら。

グレー地の結城縮に柳宗さんの光沢のある縞の名古屋帯。これは、以前も学んだ、マット×光沢の法則コーデです。

次は同じきものに、同系色の織の帯を合わせます。

こういう場合は、帯締めでぐっと遊び全体をまとめます。かなり個性的なカラフルな帯締ですね。しゃれてます。

今度は、津田千枝子さんの染帯を合わせます。

津田さんの帯にはずらりと帯締がならんでいますが、どれもしっくり来ちゃうのでしょうね。

またこちらも、帯揚で印象が大きく変わります。小物コーディネートが存分楽しめる組み合わせですね。

では、次はきものを変えます。結城紬です。この結城もすごく素敵ですね。これには、更紗の帯を合わせてみます。

男性っぽい野趣溢れる感じの結城には、女性っぽい帯を合わせたいところ。しかしながらあまり京友禅ぽすぎるものも、ちょっと、、、という感覚からいい塩梅の組合わせです。

この結城は、一見なんでもあわせやすそうに見えるのですが、実は結構難しいものだそうです。

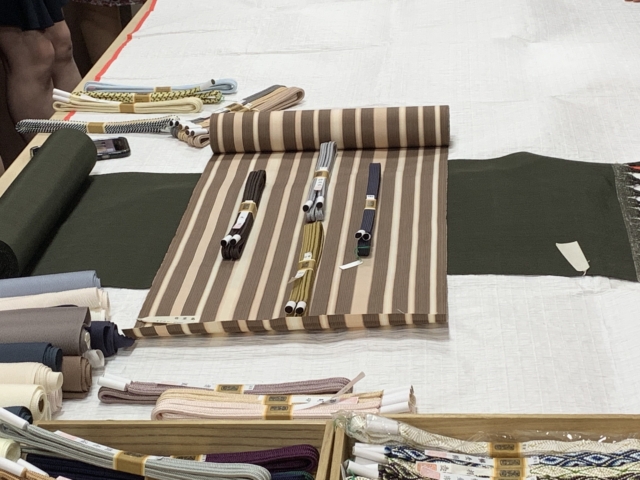

こちらは、結城に光沢のある縞の帯を合わせます。先ほども出てきましたが、この帯は、薄い色の帯締めが合わないので、濃い色目で整えます。

帯もきものもマニッシュな印象です。

今度は、八木さんオリジナル八草紬に柳宗さんの熨斗目の帯。きものがシンプルなので様々な帯で楽しめそうです。

これもマットなきものに対して、光沢のある帯。この帯、実は矢車(やしゃ)という染料を異なる媒染を使って3色出し、それで染めた帯なんだそうです。素敵ですね。この帯も、帯締を選ぶ幅が広そうです。

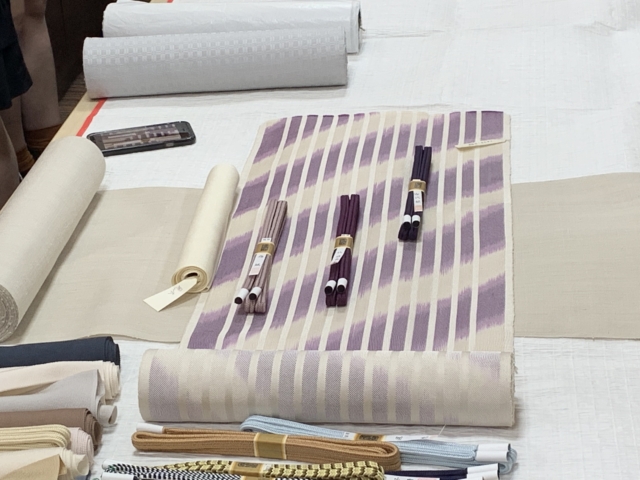

こちらは、再び柳さんの帯です。光沢がある紫の綺麗な帯ですね。これには紫の帯締も美しいですね。紫はクリーム色とも相性が良いそうです。

では、次、この方の帯を合わせてみます。

ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、小倉織の築城則子さんの木綿帯です!築城さんの帯は、私もはじめて作品を見たときは大変驚きました。織で表現した縞の常識を超えた縞(笑)とでもいうのでしょうか。大変に力強い帯です。築城さんの帯はそれだけで完成しているので、実は非常にコーディネートが難しい。引き立てあう、ということがあまりないので、余計なものはむしろいらない、といった代物。なので、この帯を邪魔しないコーディネートが求められます。柄の帯締は合わないのでシンプルに単色で。

これまではマットな織のきものを見て来ましたが、今度は光沢のある織のきもので見ていきましょう。

光沢のある綾織のきものに、津田千枝子さんの型染の帯を合わせます。ドレッシーで光沢のあるきものを楽しく着たいときに良いコーディネートです。

この帯も小物使いがいろいろ楽しめる帯ですね!

次はこのきものに、冨田潤さんの帯を合わせてみます。

ほほう。繊細なモノに対し荒々しいものをあわせ、互いに引き立てあうコーディネートです。

さて、次は先ほどの力のある築城さんの帯に、力のあるきものを合わせた例です。これは、正直写真で良さがわかりにくいのであしからず。

田島拓雄さんのきものです。私もはじめて田島さんの反物を見ました。力のあるものは、それぞれに負けない力強いもの同士を組み合わせることが秘訣だそうです。力強いってなに??と思われるかもしれませんが、こればかりは百聞は一見にしかず。秋に田島さんの個展が八木さんであるそうですので、ぜひ足を運びましょう。

次は夏物です!

新里玲子さんの宮古上布に左が上原美智子さんの立涌柄の帯、右が小島秀子さんの帯です。なんて美しい!やっぱり夏のきものが好きすぎます。

夏のきものの場合要注意なのが、帯揚の素材。絽、麻、など素材が様々です。上記はきものが宮古上布なので苧麻なので、ここは麻の帯揚をあわせます。

さて、今度は少しドレッシーな雰囲気にしてみましょう。

勝山健史さんの帯の登場です。美しい~♪これなら、夜のお食事にもぴったりです。

ちなみに、夏きものは、こんな風に帯留遊びも楽しいです。

左が三浦世津子さんのガラスの帯留。右が設楽享良さんの白磁の帯留です。帯留には三部紐という専用の帯締を使います。

さて、最後に、八木さんが帯締でまずはこれだけ揃えておいたらいいですよ、という道明の冠組を8本選んで見せてくださいました。八木エイトと勝手に命名!

写真が見ずらくてごめんなさい。これから帯締を徐々にそろえていこう!と思われている皆さま、八木エイトから着手してみてはいかがでしょうか!写真だと読みにくいですが、こちらです。

焦茶、茄子紺、一斤染、赤白橡、浅葱、石貴、白鼠、練色

今回もとても勉強になりました。最後に八木さんとご一緒に。

秋にも開講があるという噂が!また、楽しみですね。

あこや

Leave a Reply