きものSalon主催☆道明ワークショップワークショップ① domyo workshop

先日、上野の池之端にある組紐の老舗「道明」さんで行われた帯締めサークショップに参加してきました☆

こちらが道明さん。

不忍池にほど近い場所にある道明さんですが、なかなかな環境のなかにあります。(笑)昔はきっといいお店が並んでいたであろう通りにあるのですが、御徒町や上野広小路から近いこのエリア、今はすっかり繁華街と言うか飲屋街と言うか。。。はじめて行かれる方は迷われるかもしれないのでご注意を。

道明さん自体は、最近建て直され、とてもスッキリとしたモダンな雰囲気のお店に。

こちらの5階が今日のワークショップ会場。雑誌「きものSalon」が主催するこのワークショップは大変人気でいつも抽選。今回で4回目の開催だそうです。道明さんのストラップや根付け紐を作るワークショップはよくありますよね。私も以前参加したことがありますが、帯締めを最初から最後まで作らせて頂けるタイプはここだけ。果たして、実際に締められるようなものが作れるのか半信半疑でしたが、参加させて頂きました!

左が、きものSalon編集長の古谷さん、右が今回のワークショップで講師をしてくださいました道明の森さんです。

帯締めを組み始める前に、森さんからのレクチャーです。

【1652年創業の道明】

道明さんは江戸時代に刀や甲冑の組紐の制作を生業に創業。もう400年も経つんですね!すごいな〜〜。

帯締めは、江戸中期から後期に誕生します。平和な世の中になり、これまで使われていたような武器への需要が減ったことをきっかけに道明さんも帯締めを制作し始めたんだとか。

現社長で10代目。手染め・手組がポリシー。現在では、機械織りの帯締めがほとんど。機械織りと手組の帯締めの違いは、締めてみると歴然です。手組は、伸縮性があって本当に締めやすいのです。会場には先々代の時に復元で制作された平緒なども並んでいました。

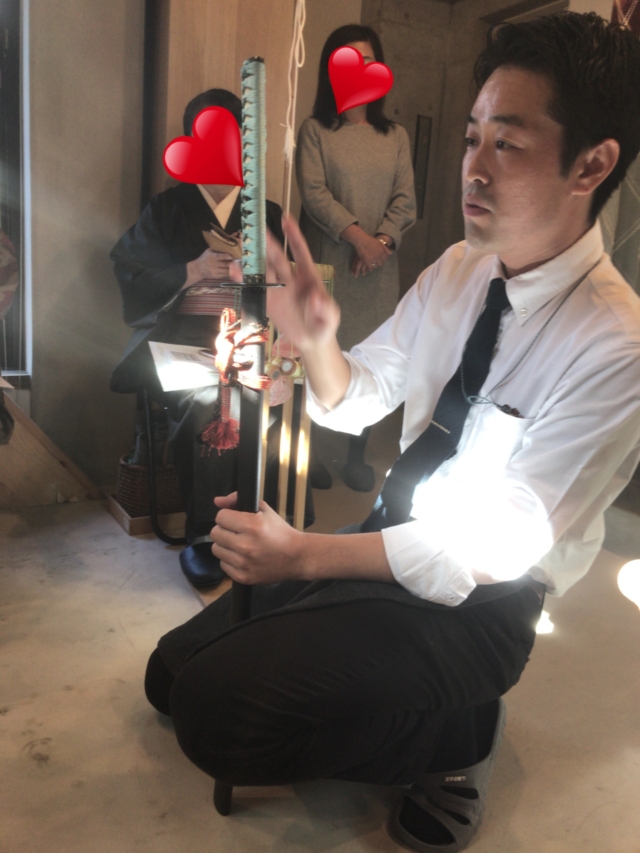

写真は、真剣。真ん中にオレンジ色の組紐が結ばれていますが、これが提げ緒(さげお)です。これを腰に巻いて刀をさします。見えにくいですが、貝の口組と呼ばれる組み方で組んだ紐だそうです。

【紐にもいろんな種類がある】

一見、紐は全て同じに見えてしますが、実はそれぞれに制作手法が異なります。

紐制作の3手法というと。。。

●織る

●編む

●組む

道明さんは組紐屋さん。よって組むことによって紐を制作します。細く丸く長く、三つ編みも同じ構造です。帯留をつける際に使う3分紐によく使われる真田紐。私も愛用していますが、真田紐は織りの一種。非常に平面的な紐が出来ます。

紐、と一口にいっても色々あるんですね。

撚り糸について説明して下さる森さん。

森さんは、以前から紐に興味があってこの世界に飛び込んだそうです。春日大社などに行っては、古い宝物の紐ばかり観察しているそうです!紐マニア(笑)でも、こういう愛情を持って仕事をしている方が社員さんでいらっしゃる道明さんは素敵ですね☆

さて、いよいよ帯締め制作がはじまります!

あこや

Leave a Reply